|

Introduction - Historique - Description - Visite

La petite ville

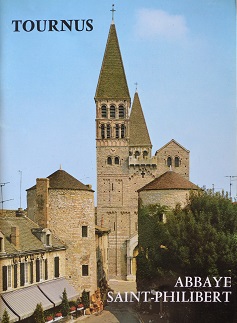

de Tournus en Bourgogne du sud conserve, aux bords de la Saône,

son abbatiale Saint-Philibert, qui est parmi les plus extraordinaires

édifices romans de France. La grande église, dominée

par ses deux clochers, est le plus important édifice du premier

art roman dit lombard en Bourgogne. L’important site

monastique s’est développé depuis le 6e siècle

sur le site où saint Valérien a subi le martyre.

Le renouveau du monastère commence vers 875 quand les moines,

venus de Noirmoutier, arrivèrent avec le

En l’an

175, le site de Tournus était un camp fortifié romain

appelé Trenorchium. Le chrétien Valérien

y arrive en 177 pour évangéliser le pays. Valérien

y est décapité en 178 ou 179 et devient un des premiers

martyrs de la Bourgogne. Un tombeau fut érigé sur

le site de la décapitation, à l’endroit de la

crypte de l’église actuelle. Un oratoire avec une petite

communauté religieuse y existe dès le 4e siècle

pour garder les reliques du saint. Une communauté monastique

y fut fondée au 6e siècle par Gontran, Roi

de Bourgogne. Ce monastère de fondation royale ne dépendait

pas des puissances locales. L’abbaye et la basilique Saint-Valérien

ont peut-être été endommagées pendant

l’invasion des Sarrasins en 731.

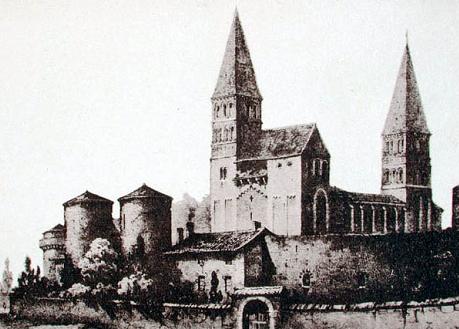

L’abbaye

de Tournus se trouve au nord de la ville, en dehors de la cité

ancienne, enserrée dans une enceinte circulaire. On y rencontre

la grande église abbatiale et plusieurs bâtiments abbatiaux

groupés autour du cloître central, au sud de l’église

: salle capitulaire, réfectoire, cellier et chauffoir. L’église

abbatiale, dominée par ses deux clochers, est l'un des plus

grands monuments romans de France. La haute silhouette de pierres

rose et ocre et l'équilibre et la puissance des masses architecturales

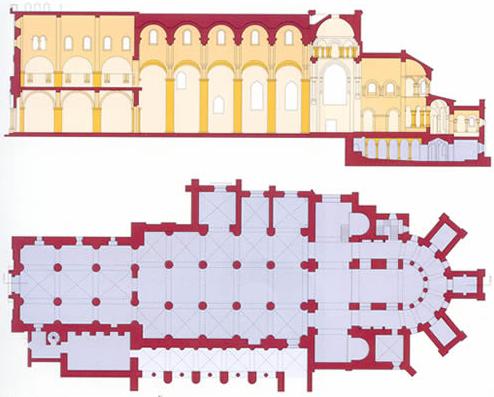

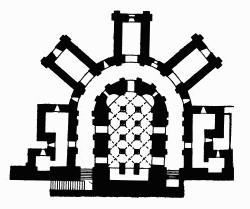

sont extraordinaires. Le plan présente un

narthex à deux étages, une nef à collatéraux,

un transept saillant et un chœur à déambulatoire

et chapelles rayonnantes construit sur une crypte de même

plan. L'église est régulièrement orientée.

Entièrement romane, elle présente cependant une grande

complexité puisque la construction de l’ensemble de

sanctuaires s’est échelonnée sur presque deux

siècles. La datation des parties distinctes

de l’édifice a été sujette à de

nombreuses hypothèses. On place généralement

le début de la construction de l’église actuelle

au début du 11e siècle, directement après l’incendie

de 1006/1007, à l’exception peut-être de la partie

centrale de la crypte qui pourra remonter au 10e siècle.

Le chevet de la crypte et du chœur, les parties basses du transept

ainsi que les murs et piliers de la nef ont été construits

vers 1010-1020 par l’abbé Bernier. Le narthex

et sa chapelle haute sont ajoutés vers 1030-1040 par l’abbé

Ardain. Les voûtes de la nef sont attribuées

à la période 1066-1108, sous l’abbé Pierre

I. Les parties hautes du chœur et du transept datent de

1110-1120 et expriment le plein épanouissement de l'art roman

bourguignon. Ensuite sont élevés les deux clochers,

au cours du 12e siècle, avec un riche décor roman.

Les remaniements ultérieurs sont limités à

la construction de cinq chapelles gothiques et les restaurations

intérieures des dalles, des badigeons, des portails et des

baies.

Extérieur de l'abbatiale En passant entre les deux tours rondes de la Porte des Champs, on arrive devant la merveilleuse façade ouest de l’église. Austère comme une forteresse, cette haute façade est un chef-d’œuvre de l’art lombard du début du 11e siècle. Construite en petits moellons, elle est décorée sur deux étages de plusieurs séries d’arcatures lombardes reliant des bandes en saillie. Les arcatures entourent d’étroites ouvertures qui se présentent comme des meurtrières éclairant le narthex et son étage. Au centre les arcatures s’élèvent en forme de triangle autour d’une ouverture en croix. Dans la partie haute de la façade on admire des frises de pierres en dents de scie et d’engrenage. Deux clochers, également du 11e siècle, s’élèvent au-dessus de la façade, présentant un étage avec des baies à colonnes et chapiteaux. Le clocher à droite se termine en bâtière, celui à gauche a été rehaussé par un campanile au 12e siècle. La tribune crénelée en haut de la façade et le portail central datent de la restauration de Questel au milieu du 19e siècle.

Les deux clochers de l’abbatiale expriment l’abondance de l'art roman du 12e siècle. Le clocher occidental, dit clocher rose, surmonte le clocher nord du narthex. Il présente trois étages construits en pierre rose dite marbre de Préty. Le décor annonce une datation après le milieu du 12e siècle. Le premier étage est décoré d’arcatures aveugles sur pilastres, le deuxième de baies géminées et le dernier de baies triples. La construction comprend colonnettes, pilastres cannelés, chapiteaux et modillons sculptés. L’étage supérieur présente des statues-colonnes de saint Philibert, de saint Valérien et de deux cariatides d’angle. Il s’agit de copies des originaux exposés dans le musée lapidaire (voir ci-dessous).

Faisons le tour de l’église pour admirer les volumes de l’extérieur du bâtiment. Le flanc nord donne sur la place de l’abbaye et le flanc sud donne sur le cloître. Le narthex, moins large et légèrement plus élevé que la nef, possède des murs latéraux qui reprennent le style lombard de la façade. Deux étages de baies et un étage intermédiaire de meurtrières s’inscrivent entre des pilastres verticaux des bandes lombardes. La maçonnerie est en petit appareil ocre avec des rangs de moyen appareil blanc. Une frise en dents de scie se trouve entre les fenêtres hautes et la corniche de la chapelle de l’étage. Les murs de la nef sont beaucoup plus sobres. Les cinq travées sont flanquées de contreforts plats entourant les fenêtres hautes. Les fenêtres des bas-côtés ont été agrandies et ne sont plus d’origine, d’autres ont été remplacées par les chapelles gothiques du côté nord. Le transept est beaucoup plus bas que la nef. Le pignon nord à été remanié vers 1300 : son portail en arc brisé et la grande baie sont de style gothique. Le grand clocher de la croisée, plus large que celui de la façade, domine le chœur et le transept de l’église. Elle fut commencée vers 1120 et ses trois étages furent édifiés en plusieurs étapes au 12e siècle. Le premier étage est décoré de bandes lombardes sur des modillons. Les deux étages supérieurs présentent des baies triples sur colonnettes, dont le premier possède des chapiteaux sculptés de masques étranges et de diables. L’étage supérieur conserve des pierres de bichromie rouge-blanc et un décor sculpté abondant rappelant Cluny III : colonnettes, pilastres cannelés, frises à motifs antiquisants, archivoltes lobées et modillons.

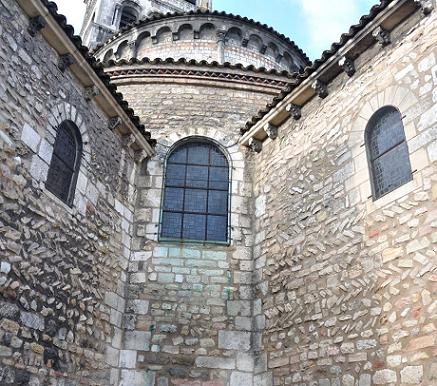

Le chevet de l’église est fort original. On y retrouve trois étages : les deux premiers correspondent à la crypte et au déambulatoire du chœur et sont du début du 11e siècle ; l’étage supérieur du chœur et de l’abside est du début du 12e siècle. Trois chapelles rayonnantes de plan rectangulaire témoignent de l’ancienneté de la construction. Leurs chevets plats sont percés de deux étages de baies, éclairant les chapelles superposées de la crypte et du chœur. Les chapelles ont des contreforts en saillie et des corniches à modillons. Les murs des parties basses du chevet montrent un appareil à petits moellons assemblés en opus spicatum. Il y a également quelques réemplois de fragments de claustra qui proviennent peut-être de la crypte carolingienne. La partie haute du chevet montre des arcs de contrefortage dans le chœur et des arcatures avec contreforts-colonnes et chapiteaux dans l’abside. Remarquons également le décor mural en opus sectile rouge et blanc sous les arcatures.

Intérieur de l'abbatiale Entrons l’église du côté de la façade ouest pour arriver dans le narthex. Cette Galilée ou avant-nef des années 1030-1040 s’élève sur deux étages. La salle basse, trapue et obscure, fait office de vestibule de l’église. Elle comprend trois vaisseaux de trois travées reposant sur quatre énormes piles rondes maçonnées avec des impostes à double ressaut. Les voûtes du vaisseau central sont de larges arêtes sur doubleaux, celles des collatéraux sont en berceau transversal de la même hauteur. Les murs latéraux sont allégés de demi-colonnes. L’architecture et les voûtes reprennent alors l’exemple du 4e siècle de la Basilique de Maxence à Rome. Sept portes s’ouvrent dans les parois, dont trois sur la nef et deux autres ont été murées. Le sol du narthex, dont un rehaussement au 18e siècle rendant l’édifice plus bas, comprend des dalles funéraires du Moyen Age. Deux fresques médiévales décorent les voûtes de la dernière travée. Dans le vaisseau central, une fresque romane du début du 12e siècle partiellement conservée représente le Christ en Majesté dans une mandorle avec deux anges soutenant la gloire. Dans le collatéral nord, une fresque gothique du 14e siècle désigne la Crucifixion et un décor en damier.

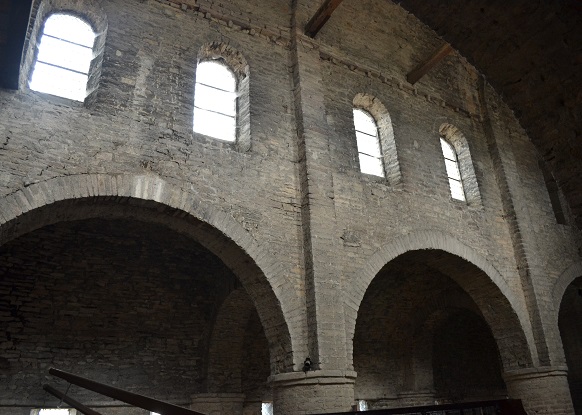

La chapelle haute du narthex, dite Chapelle Saint-Michel, est une merveilleuse petite église intégrée dans l’édifice. Cette chapelle haute date, de la même époque que la salle basse, est l’un des meilleurs exemples d’espace occidental du début de la période romane, probablement inspirée de celle de Cluny II. L’espace d’une hauteur considérable est voûté en pierre, marquant l’architecture savante, reprise à Chapaize. La chapelle reprend le plan du narthex avec trois nefs à trois travées et quatre piliers ronds à dosserets. La nef centrale s’élève sur deux étages ouverts par de grandes arcades en plein cintre et par des fenêtres hautes doubles. La voûte en berceau, dont l’appareil est remarquable, repose sur des arcs doubleaux. Elle est supportée par quatre tirants en bois de chêne, reliés à des ancres métalliques, assurant la stabilité de la construction dès l’origine. On remarque des corniches à modillons en haut des murs intérieurs. Les bas-côtés sont voûtés en demi-berceaux sur doubleaux en plein cintre, épaulant la voûte centrale. On y trouve des demi-colonnes aux murs latéraux et des baies-meurtrières éclairant l’édifice. Les espaces sous les deux clochers occidentaux ne sont pas voûtés et conservent des salles hautes s’ouvrant sur la nef par de belles baies géminées avec chapiteaux sculptés. L’accès à l’étage, aménagé au 19e siècle, remplace l’accès roman par deux escaliers accolés aux murs latéraux des bas-côtés de la nef. Cependant les portes d’accès sont encore visibles aux extrémités est de la chapelle, ainsi que deux baies géminées à doubles colonnettes et chapiteaux qui donnent une belle vue sur la grande nef.

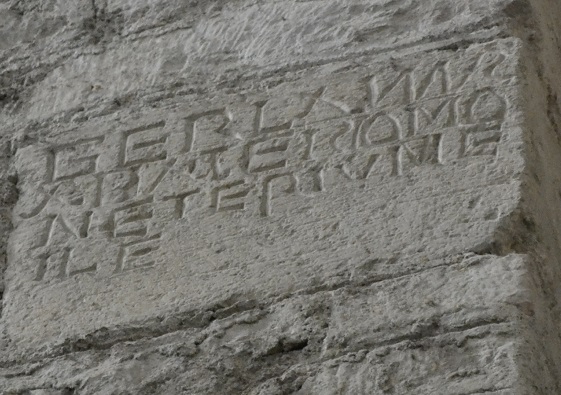

Du côté est de la nef on trouve l’arc triomphal dit Arc de Gerlannus qui s’ouvrait à l’origine sur une abside en encorbellement donnant sur la nef de l’église, comme à Cluny. Cette abside a été détruite au 17e siècle pour construire le buffet d’orgue. L’arc conserve deux colonnes avec des chapiteaux au décor végétal et une inscription énigmatique mentionnant Gerlannus, qui était peut-être l’architecte du narthex. Deux remarquables reliefs sculptés surmontant les chapiteaux montrent des masques humains en bas-relief qui sont parmi les plus anciennes sculptures dans l’art roman. A gauche ce sont un masque et un arbre et à droite c’est un personnage armé d’un marteau et bénissant de la main droite.

La grande nef, autre chef-d’œuvre de l’abbatiale, est une vaste salle haute et lumineuse. Son architecture unique est l’une des plus originales de l’école romane de Bourgogne. Les cinq travées ont été commencées au début du 11e siècle avec les hauts piliers ronds maçonnées, les grandes arcades et les murs en petit moellon calcaire. Les bas-côtés voûtés d’arêtes sur doubleaux et demi-colonnes sont de la même époque. La voûte remarquable de la nef centrale a été montée dans la dernière partie du 11e siècle, remplaçant probablement un premier plafond ou un charpente. Une haute série de cinq berceaux transversaux est portée par des arcs diaphragmes polychromes à double rouleau. Ces arcs surmontent des demi-colonnes engagées à chapiteaux monolithiques de calcaire qui reposent à leur tour sur les piliers ronds. Cette voûte, contrebutée par le narthex à l’ouest et le transept à l’est, a permis l’ouverture de dix grandes fenêtres hautes inondant la nef de lumière sans risquer la stabilité de l’édifice. Cette solution remarquable est unique dans l’art roman, puisque elle a seulement été reprise dans l’église beaucoup plus modeste du Mont-Saint-Vincent. Jusqu’au 19e siècle, des poutres en bois, reliant les arcs, existaient pour augmenter la stabilité. A cette époque la nef était encore entièrement enduite, les badigeons ayant été décapés par les restaurateurs au début du 20e siècle. Bien que cette situation ne soit pas authentique, cela nous permet d’admirer le petit appareil de la pierre rose apparente de l’église.

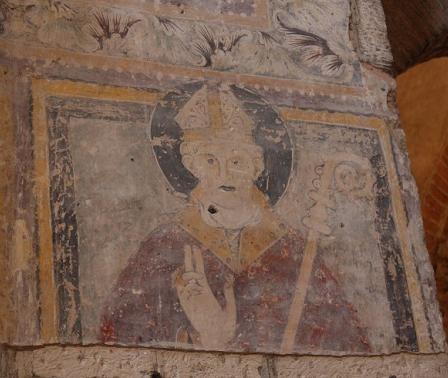

Le décor de la nef est relativement modeste. Il n’y a pas de chapiteaux sculptés, à l’exception des baies géminées s’ouvrant sur la chapelle du narthex (voir ci-dessus). Il y a quelques fresques romanes, probablement des vestiges d’un ensemble couvrant une grande partie de la nef. Dans l’intrados de quelques arcades du bas-côté sud on découvre des frises à décors végétal et animalier. Sur le mur ouest de la nef, plus bas, il y a une fresque du 13e siècle d’un buste d’évêque. Ensuite il y a plusieurs chapelles gothiques à visiter. Dans le bas-côté nord, trois chapelles successives remontent aux 14e et 15e siècles. La première et la plus ancienne des chapelles, celle de Saint-Georges ou du Saint-Sacrement, a été fondée en 1339 et possède des fresques gothiques du Jugement Dernier. Dans le bas-côté sud, une niche du 15e siècle dite chapelle Notre-Dame conserve d’autres fresques gothiques. On y conserve une Vierge romane dite Notre-Dame-de-la-Brune qui date du 12e siècle. Il s’agit d’une statue-reliquaire en bois de cèdre représentant la Vierge en Majesté à l’Enfant, provenant peut-être d’Auvergne.

La partie orientale

de l’église, comprenant le transept et le chœur,

est moins élevée que la nef. Les parties basses sont

du début du 11e siècle, tandis que les parties hautes

ont été remontées au début du 12e siècle

dans un nouveau style roman. Le transept est remarquable

car il comprend des parties hétérogènes d’époques

différentes. La croisée est coiffée d’une

belle coupole-lanterne du 12e siècle sous

le clocher, avec un étage de baies à archivoltes abondamment

décorées de 32 colonnes avec chapiteaux. La coupole

repose sur quatre arcs à double rouleau en plein cintre et

sur quatre piliers cruciformes, sévèrement restaurés,

avec colonnes engagées tronquées et chapiteaux. Les

deux croisillons, voûtés en berceau,

sont inégaux. Le croisillon nord s’ouvre sur le bas-côté

de la nef par un mur diaphragme percé d’un arc brisé

sous deux baies géminées. Le croisillon sud, qui porte

les traces d’arcatures murales et d’ouvertures murées

de plusieurs périodes, s’ouvre sur le bas-côté

par un haut arc à double rouleau avec deux colonnes engagées

à chapiteaux. Cet arc est plus tardif que celui du côté

nord. Les croisillons s’ouvrent sur deux absidioles orientées

du 11e siècle, la chapelle Saint-Ardain au nord et la chapelle

du Sacré-Cœur au sud.

Dans le déambulatoire on peut admirer de remarquables mosaïques romanes de la première moitié du 12e siècle. Découvertes sous le pavement en 2001, elles ont été remises en valeur et rendues accessibles aux visiteurs. Les mosaïques représentent les Signes du Zodiaque et les Travaux des Mois des saisons de l'année dans des médaillons circulaires. Il ne restent que quatre des 24 médaillons qui couvraient à l’origine le sol du déambulatoire. On peut lire les thèmes représentés sur des inscriptions : le cheval du mois de Mai, les gemeaux (inscription SOL INGEMINIS), le mois de Juin (inscription IVNIVS) et le cancer. Ces mosaïques romanes sont uniques en Bourgogne et témoignent de l’originalité et de la qualité du décor de l’abbatiale au Moyen-Âge.

Le décor sculpté du transept et du chœur est intéressant. On y distingue deux groupes de chapiteaux romans : ceux du déambulatoire et des chapelles du chœur de la première moitié du 11e siècle et ceux des parties hautes de la première moitié du 12e siècle. Le premier groupe montre des feuillages de type corinthien archaïque avec peu de relief. Les chapiteaux du 12e siècle sont d’une plus grande variété et nous racontent des histoires des vices qui nous guettent. On y remarque l’influence des chapiteaux d’Anzy-le-Duc et du Brionnais. Dans la croisée, les chapiteaux des colonnes engagées sont sculptés de diables triturant une âme, avec des démons passant un corde autour d’un homme et arrachant la langue d’un autre, des lions imposant leurs pattes sur des têtes d’hommes, des masques aux cheveux tressés avec salamandres sortant de leur bouche et d’autres avec des personnages, des masques et des décors végétaux avec des feuilles d’acanthe. Dans la coupole, des chapiteaux plus petits sont sculptés de masques et d’une Luxure avec une femme à serpents dévorant les seins. Sur l’arc du croisillon sud du transept, des têtes humaines encadrant des masques d’animaux constituent un sujet souvent représenté en Bourgogne du Sud. Dans le chœur, sur les chapiteaux des colonnes des arcatures et des baies, on rencontre encore d’autres scènes allégoriques : un homme ou un animal, un démon ou un acrobate et des feuillages. Une base de colonnes de l'arc du croisillon sud comprend une inscription qui parle peut-être d'un sculpteur roman : RENCO ME FECIT.

La Crypte

Saint-Valérien est sans doute la partie la plus

ancienne de l’église. Comme le chœur, elle date

en grande partie du début du 11e siècle, d’avant

la consécration de 1019. La partie centrale est peut-être

plus ancienne : les historiens la datent parfois du 1

Les bâtiments de l'abbaye Le cloître Saint-Ardain, au flanc sud de la nef de l’abbatiale, était au centre de l’abbaye. Du cloître construit par l’abbé Ardain vers 1030 ne reste qu’une seule galerie romane, accolée à l’église. En partie reconstruite aux 13e et 15e siècles et utilisée comme chapelle au 19e siècle, elle fut restaurée en 1957. Cette galerie nord présente six travées voûtées d’arêtes sur doubleaux. Quatre grandes arcades à double rouleau en plein cintre, portées par des colonnes engagées à chapiteaux, s’ouvrent sur le préau du cloître où se trouve un puits du 18e siècle. A l’intérieur de la galerie, le mur nord est décoré d’une longue série d’arcades aveugles sur demi-colonnes. L’architecture ressemble alors à celle du narthex, sensiblement de la même époque. Le portail sud de l’église et la voûte d’ogive de la dernière travée du cloître sont construits aux années 1230 par l’abbé Bérard. Les chapiteaux polychromes aux feuilles de lierre et les têtes sculptées de la voûte sont de style gothique. La galerie est du cloître, moderne, a été reconstruite pendant la grande restauration. Les galeries sud et ouest n’existent plus. Du côté sud, l’arcade géminée dite de la Fuite en Egypte est une reconstruction moderne et abrite un autre puits.

Les chapiteaux du cloître sont parmi les plus beaux de l’abbaye. Ils datent de la première moitie du 11e siècle et sont alors de la même époque que les chapiteaux de la crypte, du déambulatoire et de la chapelle du narthex. On y rencontre des décors végétaux et géométriques de type corinthien avec des feuilles nervurées, des palmes et des entrelacs. Des chapiteaux retrouvés des autres parties du cloître sont à voir dans le musée lapidaire (voir ci-dessous).

Les bâtiments de l’abbaye se groupent autour du cloître. Ils datent en grande partie des 11e, 12e et 13e siècles et ont bénéficié d’une importante campagne de restauration dans les années 1950. Plusieurs bâtiments font office de salles d’expositions. Le bâtiment du côté est du cloître abrite la salle capitulaire et le dortoir à l’étage. Il a été reconstruit par l’abbé Bérard après un incendie dans les années 1230 mais conserve encore des vestiges romans. La Salle capitulaire est une salle gothique de trois vaisseaux à trois travées dont les voûtes d’ogives retombent sur des colonnes. Le mur ouest ouvrant sur le cloître est percé de baies jumelées à boudins avec des colonnes et chapiteaux également du 13e siècle. Entre les baies et la porte gothique ont été mis au jour les vestiges de la façade de l’ancienne salle capitulaire du 12e siècle. Il s’agit de deux arcades en plein cintre avec colonnettes et quelques chapiteaux sculptés de feuillages et de deux oiseaux affrontés. Le mur est du bâtiment, avec ses baies et contreforts, est également en partie d’époque romane. A l’étage se trouve le Dortoir des Moines, également reconstruit au 13e siècle, conservant des vestiges romans dans le mur ouest. Il abrite maintenant la bibliothèque du CIER conservant quelques livres et manuscrits du chapitre de l’abbaye.

Le Réfectoire

des Moines, du côté sud du cloître,

est un grand bâtiment du début du 12e siècle.

Il est nommé le Ballon car il était utilisé

comme jeu de paume au 18e siècle. Bien restaurée en

1955, c’est une grande salle romane voûtée en

berceau brisé sans doubleaux. Du côté sud on

remarque la loge du lecteur et les grandes baies refaites. Le portail

classique de la façade est de 1763.

L’enceinte abbatiale qui enserre l’abbaye est séparée de celle de la ville, comme à Cluny. La première enceinte aurait été construite au 10e siècle par l’abbé Etienne après l’invasion hongroise. De plan circulaire, l’enceinte était flanquée de dix tours : il en reste plusieurs. La Porte des Champs ou Grande Porte, avec deux larges tours rondes, garde la façade de l’église du côté ouest. La large Tour du Portier au sud donne sur la Rue Fénelon. La Tour de Quincampoix ou Tour du Colombier, au sud-est, est d’époque gothique. On y conserve une partie du mur d’enceinte. La Tour du Trésorier ou Tour de l’Aumônerie du 17e siècle se trouve au nord de l’église. La trace du plan circulaire est clairement gardée dans le plan de ville puisque de nombreuses maisons anciennes se sont greffées sur l’ancienne enceinte.

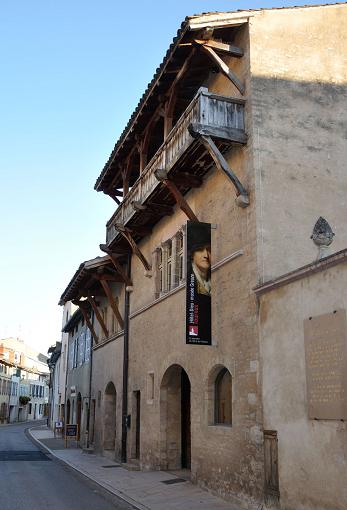

Le Musée Lapidaire On peut terminer la visite de l’abbaye par le petit Musée Lapidaire aménagé dans le chauffoir. Quelques sculptures romanes provenant de l’église et de l’abbaye y sont exposées. Les originaux des statues-colonnes du clocher ouest peuvent être admirés de près. Les deux saints tournusiens et les deux cariatides sont du 12e siècle. Philibert est représenté avec le bâton abbatial à gauche et Valérien est sculpté avec la palme du martyre à droite. D’autres sculptures provenant du clocher rose sont à voir : chapiteaux de démons, dessus de pilastre et têtes sculptées. On y présente également plusieurs chapiteaux du cloître, provenant des galeries, détruits et retrouvés plus tard. Les chapiteaux du 12e siècle, mutilés, présentent des scènes bibliques et évangéliques qui sont les plus importantes sculptures historiées de Tournus. On y trouve les thèmes classiques des sculpteurs romans : la Création, la Nativité et l’Annonce aux Bergers, Daniel dans la fosse aux Lions, le Paradis Terrestre, la Procession des Apôtres, l’Entrée du Christ à Jérusalem le jour des Rameaux, la Résurrection du Christ avec les Saintes femmes, une guérison et l’Adoration des Mages. Le style des chapiteaux, étonnant en Bourgogne, se rapproche de celui de l’école romane du Midi. Enfin, remarquons le sarcophage de Saint-Ardain provenant du cloître.

La visite de l'abbatiale est libre. L'église est ouverte toute l'année de 9h à 19h (ou à 18h en hiver). Pour en savoir plus sur Tournus, vous pouvez visiter les sites Internet suivants: Site de la

ville : http://www.tournus.fr/. Page art-roman.net

: http://www.art-roman.net/tournus/tournus.htm. Remerciements

: beaucoup de photos de la page sont de Cees

van Halderen. Vous pouvez également consulter les références suivantes : - Chanay C.,

Saint-Philibert de Tournus, Regards sur la sculpture, 1985.

[haut de page] [accueil] [contact] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

s

reliques de saint Philibert, le deuxième saint vénéré

à Tournus. Après l’invasion hongroise au 10e

siècle, l’abbaye et son église seront reconstruites

à plusieurs reprises aux 10e, 11e et 12e siècles.

Saint-Philibert de Tournus, l’une des plus intéressantes

églises de Bourgogne, est entièrement romane. Cependant

les différentes parties sont d’époques et de

styles très divers datant des débuts du 11e siècle

jusqu’au milieu du 12e siècle et racontant toute l’histoire

de l’art roman. L’ensemble forme un puzzle archéologique

très intéressant qui a hanté les grands historiens.

L’ensemble, pourtant hétérogène, reste

très harmonieux. La façade est d’une austérité

inconnue et décorée sur toute sa hauteur de bandes

lombardes. Le clocher nord de la façade a été

rehaussé au 12e siècle par deux étages richement

décorés. Le narthex du début du 11e siècle,

construit sur deux étages, est d’une architecture très

originale rappelant

s

reliques de saint Philibert, le deuxième saint vénéré

à Tournus. Après l’invasion hongroise au 10e

siècle, l’abbaye et son église seront reconstruites

à plusieurs reprises aux 10e, 11e et 12e siècles.

Saint-Philibert de Tournus, l’une des plus intéressantes

églises de Bourgogne, est entièrement romane. Cependant

les différentes parties sont d’époques et de

styles très divers datant des débuts du 11e siècle

jusqu’au milieu du 12e siècle et racontant toute l’histoire

de l’art roman. L’ensemble forme un puzzle archéologique

très intéressant qui a hanté les grands historiens.

L’ensemble, pourtant hétérogène, reste

très harmonieux. La façade est d’une austérité

inconnue et décorée sur toute sa hauteur de bandes

lombardes. Le clocher nord de la façade a été

rehaussé au 12e siècle par deux étages richement

décorés. Le narthex du début du 11e siècle,

construit sur deux étages, est d’une architecture très

originale rappelant  née.

Comme à

née.

Comme à

ion

sous l’abbé Bernier, restaurant la crypte

et élevant un nouveau transept et un chœur avec déambulatoire.

Cette église fut consacrée en 1019 par les évêques

de

ion

sous l’abbé Bernier, restaurant la crypte

et élevant un nouveau transept et un chœur avec déambulatoire.

Cette église fut consacrée en 1019 par les évêques

de

0e

ou même du 9e siècle, alors à l’époque

de l’arrivée des moines philibertins à Tournus.

En tout cas, c’est l’une des plus grandes cryptes de

la première période romane, à comparer avec

les cryptes d’

0e

ou même du 9e siècle, alors à l’époque

de l’arrivée des moines philibertins à Tournus.

En tout cas, c’est l’une des plus grandes cryptes de

la première période romane, à comparer avec

les cryptes d’

rt

de Tournus, Guide historique et descriptif de l'abbaye, Paris,

1905.

rt

de Tournus, Guide historique et descriptif de l'abbaye, Paris,

1905.