|

Introduction - Historique - Description - Visite

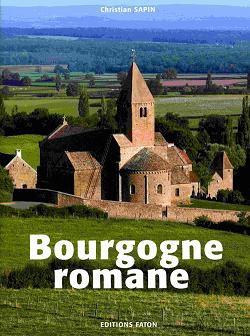

L'église de Saint-Germain est celle d’un ancien prieuré fondé à la fin du 11e siècle par l’ordre augustin. Le monastère fut ravagé dans les guerres de religion et détruit à la Révolution, mais l’église romane, devenue paroissiale, est encore fièrement debout. Elle date du début du 12e siècle et est un prototype de l’architecture en Brionnais de cette époque, comme les églises de Varenne-l’Arconce et d’Iguerande. Ceci se remarque par la nef en berceau sur doubleaux, sans fenêtres hautes, par les piliers cruciformes à demi-colonnes supportant les grandes arcades en plein cintre et les bas-côtés sous voûtes d’arêtes. Il n’y a pas de transept ; la nef culmine directement sur les trois absides, décorées à l’intérieur d’arcatures sur colonnettes et d’arcatures lombardes dans l’abside centrale. Le décor roman est sobre mais assez divers. Les chapiteaux de la nef, très simples, sont sculptés de motifs végétaux et d’animaux affrontés. Un autel roman est conservé et transformé en débeurdinoire réputé pour ses miracles. A l'extérieur, le portail principal est décoré d'une croix potencée, sur le tympan, et de chapiteaux. Des modillons sculptés décorent les absides. Le clocher devant la façade date de l’époque gothique, comme le beau gisant de Sybille de Luzy à l'intérieur, sculpté vers 1300.

L’histoire de Saint-Germain-en-Brionnais, autrefois Saint-Germain-des-Bois, est étroitement lié à celui de son prieuré augustin. Celui-ci fut fondé à la fin du 11e siècle : soit vers 1085 par Aganon, évêque d’Autun, soit en 1095 par les seigneurs de Dyo. Un collège de chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin s’y installait. L’église romane actuelle fut construite en plusieurs étapes au 12e siècle. Le prieuré fut rattaché au monastère augustin de Saint-Sernin-du-Bois au 13e siècle. Ravagé par les calvinistes de l’amiral de Coligny en 1569, les bâtiments du monastère furent brulés et détruits. L’église a du être restaurée en 1582. Le prieuré fut reconstruit vers 1670 par l’abbé commendataire de Salignac. Le prieuré fut détruit à la Révolution et l’église devint paroissiale. La voûte de l’église, en mauvais état au 19e siècle, fut restaurée en 1930. L’église fut classée Monument Historique seulement en 1930. Une association pour le Développement et la Mise en valeur du site de Saint-Germain, fondée en 1990, a entamé la restauration de l’église et de ses toitures.

L’église présente un plan simple avec une nef de quatre travées à bas-côtés, suivie directement par l’abside et par deux absidioles. Il n’y a pas de transept. Souvent attribuée à la fin du siècle, époque de la fondation du prieuré, l’église date probablement du début du 12e siècle. Les absides et les travées orientales sont probablement des années 1115, tandis que les travées occidentales, nettement différentes, ont été complétées vers 1130, voir même plus tard dans le 12e siècle. Le clocher actuel, ajouté devant la façade, est de l’époque gothique. Il est possible qu’un clocher roman ait été prévu sur la troisième travée. Une sacristie se trouve au sud de la nef, à l’emplacement des bâtiments conventuels disparus (chapitre, dortoir, réfectoire). Le rez-de-chaussée de l’ancien curé est encore du 17e siècle. A l’extérieur, l’église est particulièrement sobre. La façade présente un pignon percé d’un oculus. Le clocher, à droite, conserve d’étroites meurtrières et de larges baies géminées restaurées. Le portail principal conserve un tympan sculpté d’une croix potencée sous double voussure brisée, ainsi que quatre colonnes, des chapiteaux sculptés de feuillages et deux corbeaux mutilés. Un petit portail latéral, dans le mur sud de la nef, conserve un autre tympan avec une croix. Les gros contreforts de la nef ont été ajoutés tardivement. Le chevet de l’église, visible depuis la route, est particulièrement joli. L’abside centrale conserve deux colonnes engagées sans chapiteaux. Les corniches des trois absides sont décorées de modillons sculptés de têtes.

L’intérieur de l’église est un bel ensemble roman. La nef est voûtée en berceau sur doubleaux à double rouleau, portée par les demi-colonnes des piliers cruciformes. Les grandes arcades en plein cintre, également à double rouleau, sont légèrement plus étroites dans les deux premières travées. Les bas-côtés sont voûtés d’arêtes sur doubleaux, portées par des pilastres aux impostes simples. Les baies des bas-côtés apportent la lumière, puisque la nef centrale est aveugle. Les trois absides sont les parties les plus ornées de l’église. L’abside centrale a trois baies inscrites dans cinq arcatures sur colonnettes et chapiteaux. Au dessus de chaque arcature, un triplet d’arcatures de type lombarde se greffe sur des pilastres, comme dans l’abside de la priorale de Commagny. L’absidiole sud présente cinq arcatures sur colonnettes simples, celui au nord présente trois arcatures sur colonnettes doubles.

Les chapiteaux romans, assez modestement sculptés de motifs végétaux et de quelques animaux, présentent plusieurs groupes. Les chapiteaux des parties orientales, sculptés de masques, d’animaux, d’oiseaux aux ailes déployées et de feuilles, sont très proches des chapiteaux du déambulatoire de Bois-Sainte-Marie. Les chapiteaux des piliers orientaux de la nef sont sculptés de têtes, d’animaux affrontés et de feuillages dessinés. Dans les premières travées de la nef, les chapiteaux plus frustes d’un style presque gothique sont l’œuvre d’un autre atelier.

Le mobilier de l’église est également intéressant. Dans le bas-côté sud, un autel roman est conservé, appelé débeurdinoire pour le trou de reliques. On y trouve aussi un bénitier surmontant une colonne romane et quelques chapiteaux déposés. Dans le bas-côté nord, le gisant de Sybille de Luzy, Dame de Dyo et Sigy, morte en 1298, est un œuvre de la fin du 13e siècle. La statue de la dame est flanquée de colonnettes, d’un lévrier, de deux anges et d’inscriptions. Le dallage de l’église a été rehaussé, masquant des pierres tumulaires des chanoines du prieuré et des seigneurs de Dyo des 13e et 14e siècles.

L’église est ouverte à la visite. Pour en savoir plus sur Saint-Germain-en-Brionnais, vous pouvez visiter les sites Internet suivants : Série

de photos sur romanes.com: http://www.romanes.com/Saint-Germain-en-Brionnais/. Remerciements

: les photos de la page sont en grande partie de Cees

van Halderen. Vous pouvez également consulter les références suivantes : - Nicolas

H., Eglises Romanes du Brionnais, La Taillanderie, 2000.

[haut de page] [accueil] [contact]

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||