|

Introduction - Historique - Description - Visite

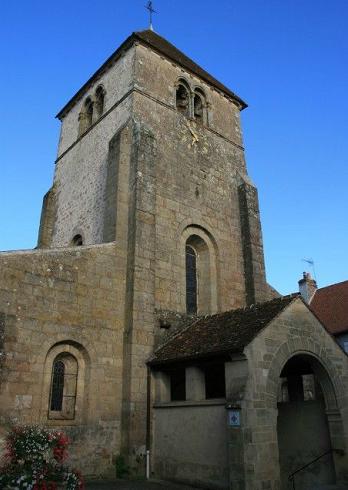

Le bourg d’Issy-l’Evêque nous propose une belle église romane dont le style typiquement bourguignon marque les influences diverses de la région entre Cluny, Autun et le Brionnais. L’église, située au cœur d’une ancienne place forte, était la propriété personnelle de l’évêque d’Autun depuis l’époque carolingienne. L’édifice date en majeure partie de la première moitié du 12e siècle. Le plan présente une longue nef de six travées à bas-côtés, culminant sur l’abside et sur deux absidioles sans transept intermédiaire. La nef est entièrement voûtée d’arêtes sur doubleaux et fait partie du groupe architectural de Vézelay et d’Anzy-le-Duc. Elle s’élève sur deux étages avec piliers cruciformes à colonnes engagées et fenêtres hautes. Elément rare en Bourgogne du Sud, les arcs soulignant la voûte et les grandes arcades de la partie occidentale présentent des profils brisés, marquant l’influence de Cluny. Cela indique que la partie orientale est légèrement plus ancienne, ce qui est confirmé par la sculpture plus archaïque des chapiteaux. Le style des chapiteaux, décorés de figures humaines et animales simples et de feuillages, est proche des sculptures d’Autun, du Brionnais et du Charolais. Les lions et les masques d’animaux à têtes humaines paraissent des reproductions d’Anzy. L’abside est décorée d’arcatures sur colonnettes, de pilastres cannelés et d’une fresque gothique restaurée du Christ en Majesté. Comme à Pontaubert, église du même groupe, le clocher à baies géminées s’élève en façade sur la première travée de la nef. Le portail de l’église, sous le porche moderne, est déjà de style gothique. L’église est encore entourée des vestiges des remparts et de la porte de l’ancienne ville fortifiée, englobés dans les maisons anciennes du bourg.

Villa Issiacus était déjà une villa gallo-romaine. Place forte importante depuis le Haut Moyen-âge, bien que seulement mentionnée en 1255, elle était rattachée à l’évêché d’Autun. L’église paroissiale fut construite en plusieurs étapes, au 12e siècle, au centre du bourg médiéval. Elle était la propriété personnelle de l’évêque d’Autun. Remarquablement bien conservée au cours des siècles, l’église fut restaurée au 19e siècle : les fresques de l’abside ont été restaurées en 1872 et le sol de l’édifice fut refait en 1878. L’église fut classée Monument Historique en 1912. La flèche du clocher et le porche furent refaits en 1945 et le maître-autel date de 1968.

L’église présente un plan basilical sans transept, se composant d’une nef de six travées avec bas-côtés et d’une abside entre deux absidioles à l’est. La construction en granit rose et en grès, remontant en majeure partie à la première moitié du 12e siècle, marque plusieurs étapes qui se distinguent dans le décor et l’emploi de l’arc brisé. Les absides et les trois dernières travées de la nef sont les parties les plus anciennes, construites vers 1110-1115. Les travées occidentales et la façade furent construites durant les années 1120-1130. Enfin, le clocher, qui surmonte la première travée de la nef, fut achevé probablement à la fin du 12e siècle. La sacristie au sud et le porche ouest furent ajoutés tardivement. A l’extérieur de l’église, les deux niveaux de la nef sont rythmées de baies et de contreforts. La façade, percée de baies et flanquée de contreforts, est dominée par le clocher à deux étages. Son beffroi est ajouré de baies géminées avec colonnettes et chapiteaux à crochets de facture tardive. Des modillons sculptés de têtes soulignent la corniche de la flèche moderne. Le portail ouest sous le porche, de facture gothique, est dépourvu de tympan et de colonnes, mais conserve des voussures et des piédroits moulurés avec impostes. Un petit porche charpenté se trouve sur le flanc nord de la nef. Le chevet se compose de trois absides, dépourvues de décor, sous une baie dans le pignon du chœur.

L’intérieur de l’église est un bel ensemble roman bien conservé. La nef s’élève sur deux étages : celui des grandes arcades à double rouleau et celui des fenêtres hautes. Ses six travées sont voûtées d’arêtes sur doubleaux brisés à double rouleau. Les piliers cruciformes sont flanqués de colonnes engagées sur trois faces et de pilastres sur les faces supportant les doubleaux des voûtes d’arêtes des bas-côtés. On remarque un changement de style entre les troisième et quatrième travées : dans les travées orientales, les grandes arcades et les arcs doubleaux des bas-côtés sont en plein cintre, tandis qu’ils sont de profil brisé dans les travées occidentales. Avec le décor des chapiteaux, ceci a permis de dater les étapes de la construction. L’abside et les absidioles sont les parties les plus anciennes de l’église. Les absidioles sont dépourvues de décor, comme à l’extérieur. Dans l’abside centrale, cinq arcatures entourant trois baies, et deux arcatures plus petites, sont portées par six colonnettes. Deux pilastres cannelés plus hauts, sur les flancs, complètent ce décor roman. La fresque de l’abside montre le Christ en Majesté et les quatre Evangélistes. Totalement restaurée au 19e siècle, elle est de conception gothique, peut-être sur des bases romanes. Une armoire du 15e siècle et une fresque de l’Annonciation sont à voir à gauche dans l’abside. D’autres fresques se trouvent dans l’absidiole sud.

Examinons enfin l’ensemble des chapiteaux. La quarantaine de chapiteaux aux figures humaines, animales et végétales peut être divisée en deux groupes distincts. Les chapiteaux des dernières travées et surtout ceux des arcatures de l’abside, montrent l’influence incontestable des chapiteaux de la nef d’Anzy, de Gourdon et de l’abside de la cathédrale d’Autun. On y trouve des masques d’animaux, des têtes humaines, des lions affrontés, des oiseaux, et un décor végétal se composant de feuillages de type corinthien, de feuilles d’acanthes ou d’entrelacs. Deux chapiteaux montrent le thème particulièrement répandu de têtes humaines entre des masques d’animaux ; un autre celui d’animaux affrontés, probablement des lions, entre des têtes humaines. Dans les premières travées de la nef, les chapiteaux beaucoup plus simples et plus tardifs sont sculptés de feuillages, de palmes stylisées et de volutes, ou même dépourvus de décor. Les chapiteaux étaient peints à l’origine.

L'église est ouverte à la visite. Pour en savoir plus sur Issy-l'Evêque, vous pouvez visiter les sites Internet suivants : Site de la

Mairie : http://issyleveque.fr/. Remerciements

: les photos de la page sont de Cees

van Halderen et de Thierry Cornier.

Vous pouvez également consulter les références suivantes : -

Magnien E., Les églises romanes de la Bourgogne du Sud,

Mâcon, 1979.

[haut de page] [accueil] [contact]

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||