|

|

Beaune

|

Edifice |

Basilique

Notre-Dame, ancienne collégiale |

| Situation |

Centre

ville, 21200 (Côte d'Or) |

|

Parties

Romanes |

Nef,

transept, chœur et clocher |

| Décoration |

Plusieurs

chapiteaux, portails nord et sud, fragment d'autel, Vierge en

majesté |

|

Datation |

Milieu

du 12e siècle - début du 13e siècle |

Introduction

- Historique - Description

- Visite

Introduction

Introduction

Beaune

est l’une des villes d’art et d’histoire des plus

intéressantes de la Bourgogne, et la capitale de la

Côte viticole. La collégiale Notre-Dame, basilique

depuis 1958, se trouve dans le centre ville à l’emplacement

du castrum romain de Belena. C'est le plus important trésor

de la ville, avec le fameux Hôtel-Dieu. La fondation de la

collégiale Notre-Dame et du chapitre remontent à la

fin du 10e siècle. L’église actuelle a été

construite dans le courant du 12e siècle sous l'influence

d’ Etienne de Bagé, l’illustre évêque

d’Autun qui a fait construire à

la même époque la cathédrale d’Autun

et Saint-Andoche de Saulieu. C’est

l’un des plus grands édifices romans de la Bourgogne,

construit sur le modèle de l'abbatiale de Cluny

et plus proche de la cathédrale d’Autun.

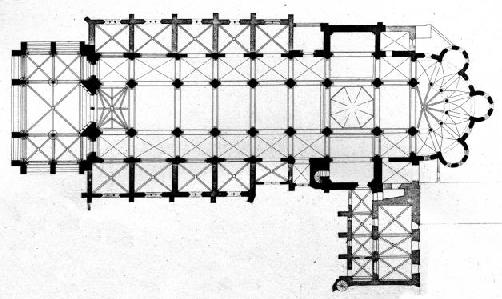

Le plan développé de la basilique montre une nef de

six travées à collatéraux, un transept saillant,

un chœur à déambulatoire et trois chapelles rayonnantes.

L’architecture somptueuse montre les caractéristiques

propres à l’art roman bourguignon : l'élévation

à trois étages selon le modèle clunisien, le

triforium avec triple arcature qui se prolonge dans les croisillons

et le chœur, les doubles fenêtres hautes, les piliers

cruciformes avec pilastres cannelés, le berceau brisé

couvrant la nef et les croisillons et le clocher surmontant la coupole

de la croisée. L’ensemble n’a été

complété qu’au début du 13e siècle

avec la construction des deux premières travées de

la nef. Les 13e et 14e siècles modifièrent l’édifice

avec quelques suppléments gothiques : les parties supérieures

de l’abside et du clocher sont reconstruites, la nef est supportée

par des arcs-boutants, deux clochers s’élèvent

sur la façade et un porche ouvert est construit au 14e siècle.

Une série de chapelles latérales achève la

construction de la collégiale. Les chapiteaux romans de la

nef et du chœur s’inspirent des sculptures d’Autun

ou de Saulieu sans en approcher la beauté.

Du 12e siècle datent également les deux portails latéraux,

les vestiges de l’autel dit de Mathilde et une belle

Vierge en majesté. Plusieurs autres œuvres d’art

font de la collégiale un vrai musée : on peut y admirer

les fresques du 15e siècle, les statues et les célèbres

tapisseries. Les anciens bâtiments canoniaux flanquant l’église

datent en grande partie du 13e siècle : la seule galerie

qui subsiste du cloître, la salle capitulaire, la porte du

presbytère et le grand bâtiment du chapitre. Beaune

est l’une des villes d’art et d’histoire des plus

intéressantes de la Bourgogne, et la capitale de la

Côte viticole. La collégiale Notre-Dame, basilique

depuis 1958, se trouve dans le centre ville à l’emplacement

du castrum romain de Belena. C'est le plus important trésor

de la ville, avec le fameux Hôtel-Dieu. La fondation de la

collégiale Notre-Dame et du chapitre remontent à la

fin du 10e siècle. L’église actuelle a été

construite dans le courant du 12e siècle sous l'influence

d’ Etienne de Bagé, l’illustre évêque

d’Autun qui a fait construire à

la même époque la cathédrale d’Autun

et Saint-Andoche de Saulieu. C’est

l’un des plus grands édifices romans de la Bourgogne,

construit sur le modèle de l'abbatiale de Cluny

et plus proche de la cathédrale d’Autun.

Le plan développé de la basilique montre une nef de

six travées à collatéraux, un transept saillant,

un chœur à déambulatoire et trois chapelles rayonnantes.

L’architecture somptueuse montre les caractéristiques

propres à l’art roman bourguignon : l'élévation

à trois étages selon le modèle clunisien, le

triforium avec triple arcature qui se prolonge dans les croisillons

et le chœur, les doubles fenêtres hautes, les piliers

cruciformes avec pilastres cannelés, le berceau brisé

couvrant la nef et les croisillons et le clocher surmontant la coupole

de la croisée. L’ensemble n’a été

complété qu’au début du 13e siècle

avec la construction des deux premières travées de

la nef. Les 13e et 14e siècles modifièrent l’édifice

avec quelques suppléments gothiques : les parties supérieures

de l’abside et du clocher sont reconstruites, la nef est supportée

par des arcs-boutants, deux clochers s’élèvent

sur la façade et un porche ouvert est construit au 14e siècle.

Une série de chapelles latérales achève la

construction de la collégiale. Les chapiteaux romans de la

nef et du chœur s’inspirent des sculptures d’Autun

ou de Saulieu sans en approcher la beauté.

Du 12e siècle datent également les deux portails latéraux,

les vestiges de l’autel dit de Mathilde et une belle

Vierge en majesté. Plusieurs autres œuvres d’art

font de la collégiale un vrai musée : on peut y admirer

les fresques du 15e siècle, les statues et les célèbres

tapisseries. Les anciens bâtiments canoniaux flanquant l’église

datent en grande partie du 13e siècle : la seule galerie

qui subsiste du cloître, la salle capitulaire, la porte du

presbytère et le grand bâtiment du chapitre.

Beaune conserve beaucoup de vestiges de son riche passé,

dont plusieurs monuments d’époque romane. C’est

d’abord l’église Saint-Nicolas,

dans son faubourg, avec un beau clocher et un portail roman au tympan

intéressant. Proche de Notre-Dame sont conservées

les vestiges de deux anciennes églises, Saint-Baudèle

(8e siècle, première église de Beaune) et Saint-Flocel

(10e siècle, voûtée en berceau). Un tympan roman

provenant de Mauves en Normandie est à voir dans l'ancien

Couvent des Cordeliers. La ville possède

également quelques Maisons

Romanes avec des façades et baies du 12e siècle.

En dehors de la ville, existe toujours la chapelle Saint-Jacques

d’une ancienne commanderie de l'ordre des Templiers. Pour

les autres édifices romans de Beaune, voir la liste de la

Côte d’Or. Voir aussi le circuit

des églises et grands crus de la Côte

autour de Beaune.

Historique

Historique

Notre-Dame

de Beaune se trouve dans l’ancien castrum gallo-romain de

Belena. Elle fut fondée à la fin du 10e siècle,

non loin de la première église de la ville, l’ancienne

église Saint-Baudèle, remontant à la

fin du 5e siècle. C’est vers 970 que Henri le Vénérable,

duc de Bourgogne, décide de fonder une église plus

grande avec un chapitre de chanoines. Une première église

fut alors construite vers l’an 1000 avec les matériaux

provenant du castrum antique.

C’est au 12e siècle que les ducs commencèrent

le chantier d’une nouvelle collégiale, marquan t

la prospérité de Beaune à cette époque.

La construction fut commencée, probablement vers 1130, par

le duc Hugues II le Pacifique (1084-1143) et par son épouse

Mathilde de Turenne. L’église assume le style

clunisien des grandes églises construites sous l’épiscopat

autunois d’Etienne de Bâgé (1112-1139),

Saint-Lazare d’Autun et Saint-Andoche

de Saulieu. Elle est mentionnée

dans des bulles papales de Calixte II en 1120 et d’Eugène

III en 1148, qui place l’église sous sa protection.

En 1162, Mathilde de Turenne est enterrée sous le

maître-autel. L’église est agrandie pendant la

deuxième moitié du 12e siècle par le duc Hugues

III (1148-1192). Deux travées de nef furent ajoutées

pour recevoir les foules de pèlerins visitant l’église

et c’est seulement au début du 13e siècle que

la grande église romane fut terminée. C’était

alors la plus grande église de la ville et l’une des

plus importantes du duché. t

la prospérité de Beaune à cette époque.

La construction fut commencée, probablement vers 1130, par

le duc Hugues II le Pacifique (1084-1143) et par son épouse

Mathilde de Turenne. L’église assume le style

clunisien des grandes églises construites sous l’épiscopat

autunois d’Etienne de Bâgé (1112-1139),

Saint-Lazare d’Autun et Saint-Andoche

de Saulieu. Elle est mentionnée

dans des bulles papales de Calixte II en 1120 et d’Eugène

III en 1148, qui place l’église sous sa protection.

En 1162, Mathilde de Turenne est enterrée sous le

maître-autel. L’église est agrandie pendant la

deuxième moitié du 12e siècle par le duc Hugues

III (1148-1192). Deux travées de nef furent ajoutées

pour recevoir les foules de pèlerins visitant l’église

et c’est seulement au début du 13e siècle que

la grande église romane fut terminée. C’était

alors la plus grande église de la ville et l’une des

plus importantes du duché.

Le cloître et la salle capitulaire sont reconstruits au 13e

siècle par le chapitre, comptant trente chanoines à

cette époque. En 1265 eut lieu la translation des reliques

de saint Flocel et de saint Herné de l’ancienne église

Saint-Flocel à Notre-Dame. En 1273, l’église

est incendiée par le feu. Elle est restaurée dans

le goût gothique et renforcée par des arcs-boutants

à la fin du 13e siècle et au début du 14e siècle.

A la fin du Moyen-Age, l’église est complétée

par un nouveau porche gothique et par des séries de chapelles

latérales. Les cardinaux Rolin dotent l’église

d’œuvres d’art de style flamboyant et Renaissance

de première importance. Un nouvel incendie en 1575 détruisit

la flèche du clocher qui est reconstruite par Hugues

Sambin.

Notre-Dame fut en grande partie épargnée à

la Révolution. Elle fut classée Monument Historique

en 1840 et devint église paroissiale. Une campagne de restauration

de 1860 à 1863 fut menée par Maurice Ouradou

sur les devis de Viollet le Duc datant de 1844. L’église

fut nommée basilique mineure en 1958 par le pape Pie

XII.

Description

Description

La basilique

se présente comme une grande église romane avec des

ajouts gothiques divers. Datant en grande partie du 12e siècle,

elle fut commencée vers 1130 et construite au courant du

12e siècle pour être achevée du côté

ouest au début du siècle suivant. Elle présente

le plan des grandes églises de pèlerinage,

avec une nef à bas-côtés de six travées,

un transept et un chœur orienté à déambulatoire

et chapelles rayonnantes. Le style clunisien de l'ensemble avec

le décor de pilastres cannelés et de chapiteaux s’est

directement inspiré des cathédrales d’Autun,

nettement plus ancienne, et de Chalon,

bien que l'architecture du chœur soit plus développée

à Beaune. Le porche et les chapelles latérales on

été ajoutés à l’époque

gothique. L’ancien cloître et les bâtiments canoniaux

flanquent l’église du côté sud.

La visite extérieure

de l’église montre la superposition des parties romanes

et gothiques. La façade est couronnée

par un pignon avec une rosace et par deux clochers carrés

inachevés du 13e siècle. Elle est précédée

d’un porche ouvert construit durant les années

1330-1340 dans le style gothique bourguignon. Ses trois vaisseaux

de deux travées sont voûtés d’ogives et

reposent sur des piliers et sur deux colonnes centrales. On y remarque

un balustrade avec des gargouilles sculptées. Les portails

sous le porche, mutilés à la Révolution, ont

perdu leur décor, à l’exception des vantaux

du 15e siècle et de la statue de la Vierge du 19e siècle.

A droite de la façade, la Chapelle de Bouton des années

1530 présente une balustrade à galerie de bois et

un riche décor de frises sculptées de la Renaissance.

La nef est flanquée de chapelles gothiques

à baies flamboyantes. La partie haute possède de petites

baies et arcatures romanes et de grands arcs-boutants gothiques.

Nef et porche

:

|

|

|

|

|

| Façade |

|

Porche |

Portail |

|

|

|

|

| Arcs-boutants |

Baies de la

nef |

Baies de la

nef |

Chapelle |

Le transept

présente de hauts pignons romans percés de baies.

Le beau clocher de l’église, surmontant

la croisée du transept, fut construit en plusieurs étapes.

Le premier étage est du 12e siècle, avec des arcatures

aveugles et des pilastres cannelés. L’étage

supérieur est du 13e siècle et s’ouvre par trois

baies ogivales entre deux arcatures aveugles par face, décorées

de voussures, de colonnettes et de chapiteaux. Le dôme à

lanterne, de style Renaissance, date des années 1580.

Le chevet à trois étages est d’un

très bel effet. Les parties basses et les chapelles sont

romanes, tandis que les parties hautes, comprenant les baies gothiques

de l’abside et les arcs-boutants, sont des années 1300.

|

|

|

|

|

| Transept

nord |

|

Clocher |

Baie du clocher |

|

|

|

|

| Chevet |

Abside |

Déambulatoire |

Absidiole |

L’intérieur

de l’église est d’un style roman bourguignon

homogène. Le vaisseau de la nef, couvert

de voûtes en berceau brisé sur doubleaux, s’élève

sur trois étages selon le modèle clunisien. Le premier

étage est celui des grandes arcades brisées à

double rouleau, reposant sur des piliers cruciformes flanqués

de deux colonnes engagées et de deux pilastres cannelés.

Au niveau intermédiaire, un triforium aveugle se compose

de triples arcatures avec pilastres cannelés et chapiteaux.

Le dernier étage est illuminé par de doubles fenêtres

hautes entourées d’arcatures. Les pilastres soutenant

la voûte y sont flanqués de deux colonnettes. On remarque

plusieurs irrégularités entre les travées,

dans le profil des arcades comme dans le nombre d’arcatures

du triforium et de fenêtres hautes. C’est sans doute

le résultat de la période durant laquelle la construction

s’est échelonnée au 12e siècle, puisque

les deux travées occidentales ont été ajoutées

pendant une deuxième campagne de construction. Les bas-côtés

sont voûtés d’arêtes sur doubleaux brisés

reposant sur des pilastres cannelés. Ils s’ouvrent

sur douze chapelles gothiques, des 14e-16e siècles,

au riche décor sculpté. La première chapelle

au sud, la Chapelle de Bouton (mentionnée ci-dessus), a un

plafond à caissons et un arc sculpté de style Renaissance.

La chapelle Saint-Léger ou chapelle du Cardinal Jean Rolin

au nord conserve un riche décor peint par Pierre Spicre

aux années 1470, montrant entre autres la Résurrection

de saint Lazare et le Martyre de saint Etienne. Les

retables des chapelles au nord sont du 16e siècle.

|

|

|

|

|

| Nef

|

|

Elévation |

Elévation |

|

|

|

|

| Travée |

|

Triforium |

Fresques |

|

|

|

|

| Bas-côté

|

Bas-côté

|

Bas-côté

|

Chapelle St-Léger |

Le transept

continue l’architecture de la nef. Les croisillons de deux

travées sont voûtés en berceau brisé

surmontant une élévation à trois étages.

Les arcatures décorées du triforium et les fenêtres

hautes continuent sur les murs intérieurs des pignons nord

et sud. La croisée est coiffée d’une belle coupole

octogonale sur trompes surmontant quatre arcs brisés qui

retombent à leur tour sur des piliers à colonnes engagées

et pilastres cannelés. Les absidioles orientées du

transept qui existaient sans doute à l’époque

romane ont été remplacées par des chapelles

gothiques flanquant le chœur. Au sud, la chapelle Saint-Michel,

était l’oratoire privé du cardinal Nicolas

Rolin.

Le chœur

de l’église présente une architecture remarquable.

Comme la nef, la travée droite du chœur est à

triple élévation, à voûtes en berceau

brisé, et à bas-côtés voûtés

d’arêtes. L’abside est à trois étages

également. Sept arcades brisées sur des colonnes monolithes

à chapiteaux simples marquent le rond-point. Le triforium,

surmontant un bandeau décoré de roses stylisées,

est composé d’arcatures sur des pilastres cannelés.

La partie haute de l’abside a été refaite à

l’époque gothique. Elle présente sept hautes

baies flamboyantes et une voûté à nervures et

une clef sculptée. Le déambulatoire

roman fait le tour de l’abside. Il est voûté

d’arêtes sur doubleaux en plein cintre et s’ouvre

sur trois chapelles rayonnantes à baies et chapiteaux modestes.

Les tapisseries dans le chœur, des années 1500, sont

très fameuses. Exécutées d’après

des dessins de Pierre Spicre, elles racontent les histoires

de la vie de la Vierge.

| |

|

Intérieur

du transept et du chœur |

|

|

|

|

|

| Transept |

Pignon du transept

|

Arcatures |

Coupole |

|

|

|

|

| Chœur |

Abside |

Triforium |

Triforium |

|

|

|

|

| Colonnes |

Déambulatoire |

Déambulatoire |

Absidiole |

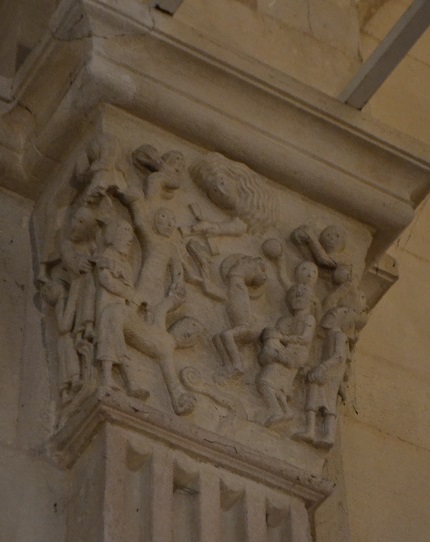

Les chapiteaux

romans des piliers de la nef et du chœur méritent

l’attention. L’influence des sculptures d’Autun

et de Saulieu est certaine, bien que la

qualité de celles de Beaune soit nettement inférieure.

En fait, de nombreux chapiteaux sont épannelés et

les scènes historiées se limitent à cinq chapiteaux

du bas-côté sud de la nef. On y trouve la Lapidation

de saint Etienne, comme à Autun,

avec le saint agenouillé levant les mains vers le ciel et

la main de Dieu. L’Arche de Noé et l’Arbre

de Jessé, présentant deux rois tenant des fruits,

sont également des sujets connus d’Autun.

Les funérailles de saint Antoine avec un lion creusant

la fosse est un sujet existant à Vézelay.

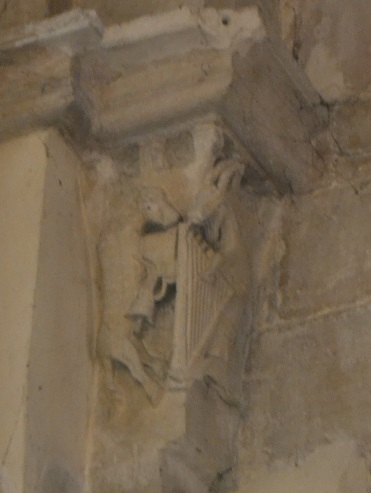

Enfin, deux scènes d’animaux musiciens représentent

une chèvre jouant l’harpe et un âne musicien

à la flûte de pan. Les autres chapiteaux sculptés

présentent des motifs géométriques et végétaux

avec des palmes, des têtes humaines, des oiseaux et des feuilles

simples. Dans le chœur et le rond-point de l'abside, on trouve

des feuillages simples. Les chapiteaux des parties occidentales

de la nef ont déjà des traits gothiques.

Chapiteaux

romans :

|

|

|

|

|

|

Lapidation

de Saint-Etienne |

Arbre de Jessé |

Arche de Noé |

Funérailles

de Saint-Antoine |

|

|

|

|

|

Animaux musiciens |

Entrelacs et tête

|

Décor végétal |

Décor végétal |

|

|

|

|

|

Chapiteaux de

la nef |

Chapiteaux de

l'abside |

Chapiteaux de

l'abside |

Chapiteau d'absidiole |

L’église

présente un décor roman intéressant. A l’intérieur

du transept, la Vierge en Majesté dite Notre-Dame

de Beaune est l’un des trésors de l’église.

C’est une vierge noire en bois polychrome des années

1200 qui provient probablement de l’Auvergne. La Vierge, assise

sur le Trône de Sagesse avec des ornements géométriques

et végétaux, porte l'enfant Jésus dont le bras

et le pied ont disparu.

Dans l’abside est conservé l’Autel de

Mathilde du milieu du 12e siècle. C’est un

fragment de l’ancien autel majeur détruit en 1793.

Le fragment en marbre blanc conservé montre la Vierge en

Majesté portant l'Enfant et la duchesse Mathilde de Turenne,

bienfaitrice de l’église. Quelques autres statues anciennes

sont à voir.

|

|

Photo de Thierry Cornier |

La Vierge en

Majesté |

Deux portails

romans latéraux sont à visiter. Le portail

sud, le plus grand, s’ouvre dans le croisillon nord sur le

cloître. Il est cantonné de deux voussures à

rinceaux et de quatre colonnes dont les chapiteaux sont sculptés

de décors végétaux, de deux femmes-oiseaux

et d’un combat de coqs. Le portail nord, caché sur

la rue par un petit porche du 15e siècle, conserve deux colonnes

avec chapiteaux à décor végétal et une

voussure avec des traces de polychromie.

Le

portail sud :

|

|

|

|

|

|

Portail |

|

Chapiteaux |

Chapiteaux |

Les bâtiments

canoniaux de l’ancien chapitre se trouvent au flanc

sud de l’église. Datant de la fin du 12e siècle

et du 13e siècle, le bâtiment principal fait actuellement

office de presbytère. Du cloître subsiste

une seule galerie avec quatre travées voûtées

d’ogives, prolongée par une chapelle également

voûtée d’ogives. Les arcatures géminées

avec colonnes jumelles et piliers octogonaux et les chapiteaux aux

crochets et perles annoncent le début du gothique. La salle

capitulaire voûtée d’ogives s’ouvre

sur d’autres arcatures sur colonnettes. A l’étage

du bâtiment, le logis du 15e siècle

est l’ancienne bibliothèque du chapitre. La tourelle

d’angle, de style Renaissance, présente un plan octogonal

et conserve une porte en accolade. Sur le préau du cloître,

une porte en arc brisé à colonnes

et chapiteaux au décor végétal s’ouvre

sur l’impasse Notre-Dame.

L’église était entourée à l’origine

d’une vingtaine de maisons canoniales. La maison du

chapitre, bordant l’impasse Notre-Dame et une cour

triangulaire, en est le vestige. C’est un grand bâtiment

du 13e siècle, remanié mais bien conservé,

présentant un sous-sol avec deux caves voûtées

d’arêtes, un étage avec des colonnes et une cheminée,

et un grenier charpenté. Le pignon du bâtiment conserve

des baies géminées trilobées à colonnettes.

| |

|

Cloître

et bâtiments canoniaux |

|

|

|

|

|

| Ancien

cloître |

|

Galerie

du cloître |

|

|

|

|

|

| |

|

Porte du presbytère |

Chapiteau de

la porte |

'

Enfin mentionnons

le Musée des Beaux-Arts de Beaune, installé

dans l’ancienne Chapelle des Ursulines et conservant des collections

médiévales, dont deux Vierges à l’enfant

en bois du 12e siècle provenant du département.

| |

Photo de Thierry Cornier |

Vierge à

l'enfant du Musée des Beaux-Arts |

A

voir aussi à

Beaune :

A

voir aussi à

Beaune :

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

Visite

Visite

L'église

est ouverte tous les jours de 9h à 19h.

Pour en savoir

plus sur Beaune, vous pouvez visiter les sites Internet suivants:

Site officiel

de la ville : http://www.beaune.fr/.

Site de l'Office de Tourisme : http://www.ot-beaune.fr/.

Site des Amis du Vieux Beaune : http://perso.club-internet.fr/crums/AVB/index.htm.

Site sur la ville de Beaune : http://beaune.free.fr/.

Site Histoire de Beaune : http://www.histoire-de-beaune.fr/.

Page description : http://www.archipicture.free.fr/france/bourgogne/cote_or/beaune11.html.

Page wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Notre-Dame_de_Beaune.

Page Bourgogne médiévale : http://bourgognemedievale.com/departement-et-pays/cote-dor/pays-beaunois/beaune/.

Page lieux sacrés : http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/beaune___notre_dame__21_cote_d_or_/index.html.

Page archinform : http://eng.archinform.net/projekte/11323.htm.

Page blog vogage : http://vogage-roman-art.blogspot.nl/2011_11_01_archive.html.

Page petit patrimoine : http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=21054_2.

Page photos églises : http://photos-eglises.fr/Bourgogne/21/Beaune/collegiale.htm.

Page Philippe Pissier : http://philippepissier.canalblog.com/archives/2007/12/16/7252055.html.

Page blog allemand : http://romanische-schaetze.blogspot.com/2015/09/frankreich-beaune-cote-dor.html.

Vous

pouvez également consulter les références suivantes

: Vous

pouvez également consulter les références suivantes

:

- Bard J.,

Les Basiliques St-Vincent de Chalon et Notre-Dame de Beaune,

Fouque, 1845.

- Christ Y., Beaune, Paris, 1949.

- Gandelot abbé, Histoire de la ville de Beaune,

1772.

- Marconnet R., Beaune, Zodiaque, la carte du Ciel.

- Oursel R., Les dates de construction de Notre-Dame de Beaune,

Annales de Bourgogne, 1947.

- Oursel R., Bourgogne Romane, Zodiaque, 1968.

- Perriaux L., Les Chapiteaux Romans de l’insigne collégiale

Notre-Dame de Beaune, Beaune, 1949.

- Prelot-Levert C., Notre Dame de Beaune, Lyon.

- Renaud G., Histoire de Beaune, Châtillon-sur-Chalaronne,

2005.

- Richard J., Le pays de Beaune à l’époque

romane, CIER, Mâcon, 1967.

- Sapin C., Arnaud C. et Berry W., Bourgogne Romane, Dijon,

2006.

- Stratford N., A Romanesque Marble Altar-frontal in Beaune

and some Cîteaux Manuscripts, Oxford, 1981.

- Vergnolle E., La collégiale Notre-Dame de Beaune,

Paris, 1997.

[haut

de page] [accueil] [contact]

|

Beaune

est l’une des villes d’art et d’histoire des plus

intéressantes de la Bourgogne, et la capitale de

Beaune

est l’une des villes d’art et d’histoire des plus

intéressantes de la Bourgogne, et la capitale de  t

la prospérité de Beaune à cette époque.

La construction fut commencée, probablement vers 1130, par

le duc Hugues II le Pacifique (1084-1143) et par son épouse

Mathilde de Turenne. L’église assume le style

clunisien des grandes églises construites sous l’épiscopat

autunois d’Etienne de Bâgé (1112-1139),

Saint-Lazare d’

t

la prospérité de Beaune à cette époque.

La construction fut commencée, probablement vers 1130, par

le duc Hugues II le Pacifique (1084-1143) et par son épouse

Mathilde de Turenne. L’église assume le style

clunisien des grandes églises construites sous l’épiscopat

autunois d’Etienne de Bâgé (1112-1139),

Saint-Lazare d’

Vous

pouvez également consulter les références suivantes

:

Vous

pouvez également consulter les références suivantes

: